Käthe Kollwitz war eine engagierte Briefeschreiberin, sie führte umfangreiche Korrespondenzen mit ihren zahlreichen Freunden, Verwandten und Bekannten, aber auch mit Sammlern und Museumskuratoren.

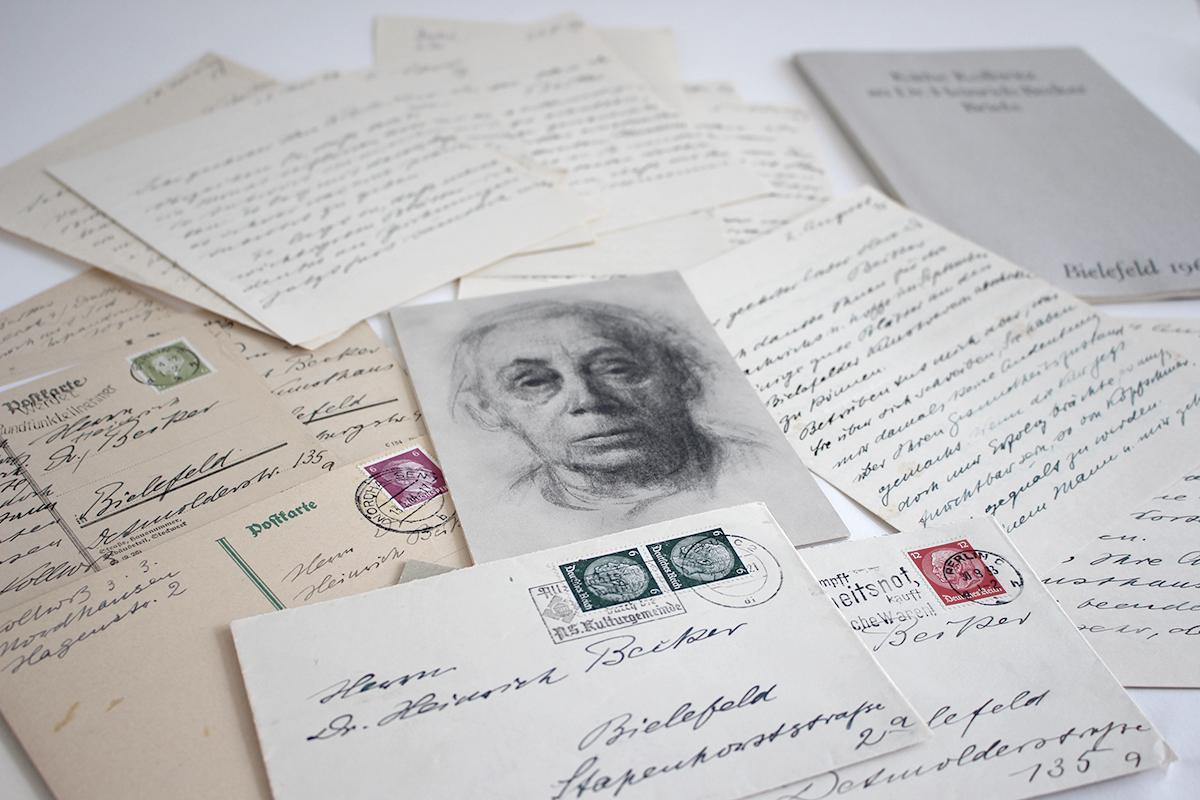

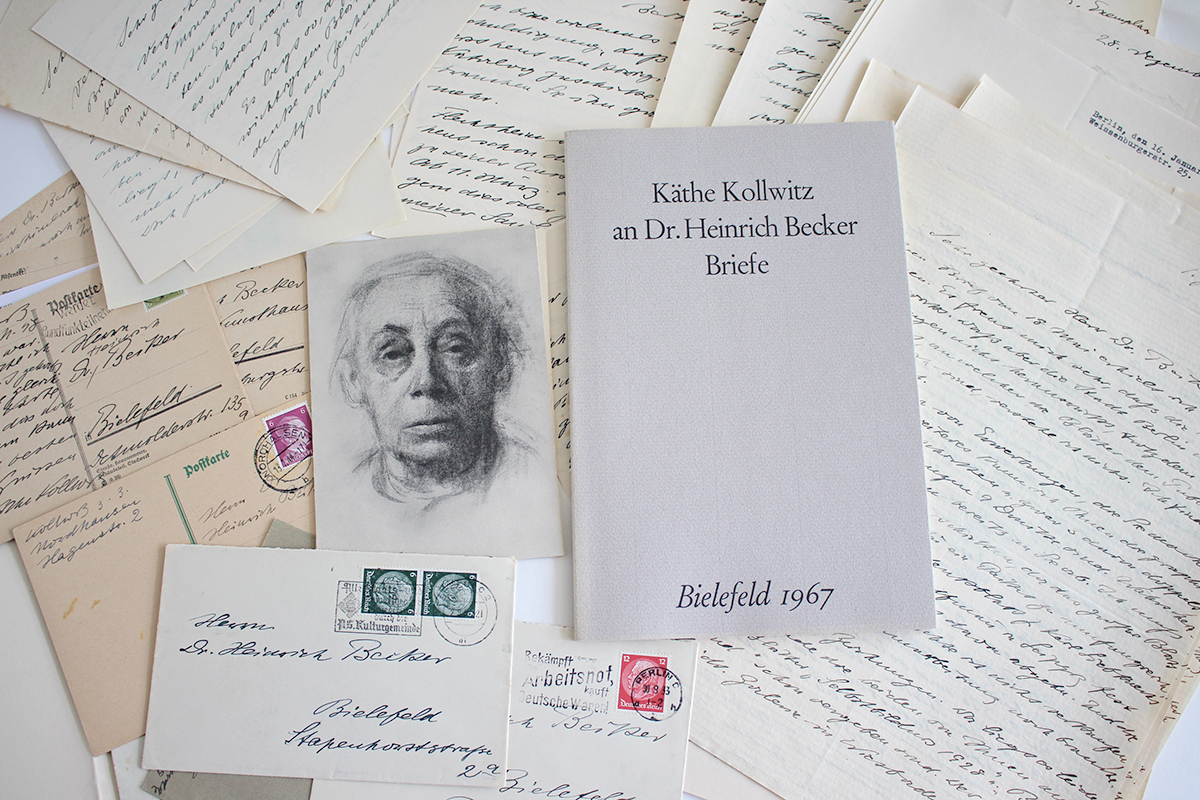

Das Käthe-Kollwitz-Museum Berlin erhielt kürzlich eine großzügige Schenkung von über 30 Briefen und Briefkarten der Künstlerin an den damaligen Leiter der Kunsthalle Bielefeld, Dr. Heinrich Becker.

Für die Familie von Heinrich Becker übergab Sibylle Rauscher, Passau, diese über viele Jahre geführte Korrespondenz an das Berliner Kollwitz-Museum. Das Konvolut umfasst die Zeit von 1928 bis 1944 und damit die Jahre der größten Erfolge von Käthe Kollwitz über ihre Verfemung durch die Nationalsozialisten bis zu ihrer Evakuierung aus Berlin.

Aus den schriftlichen Äußerungen von Käthe Kollwitz ist vieles über ihr Werk zu erfahren, da Heinrich Becker offensichtlich sehr konkrete Fragen zu bestimmten Arbeiten der Künstlerin gestellt hatte. Leider haben sich die Briefe des Bielefelder Museumsleiters an Kollwitz nicht erhalten. Sie gehören, wie fast alle Briefe, die Käthe Kollwitz über Jahrzehnte erhalten hat, zu den Kriegsverlusten.

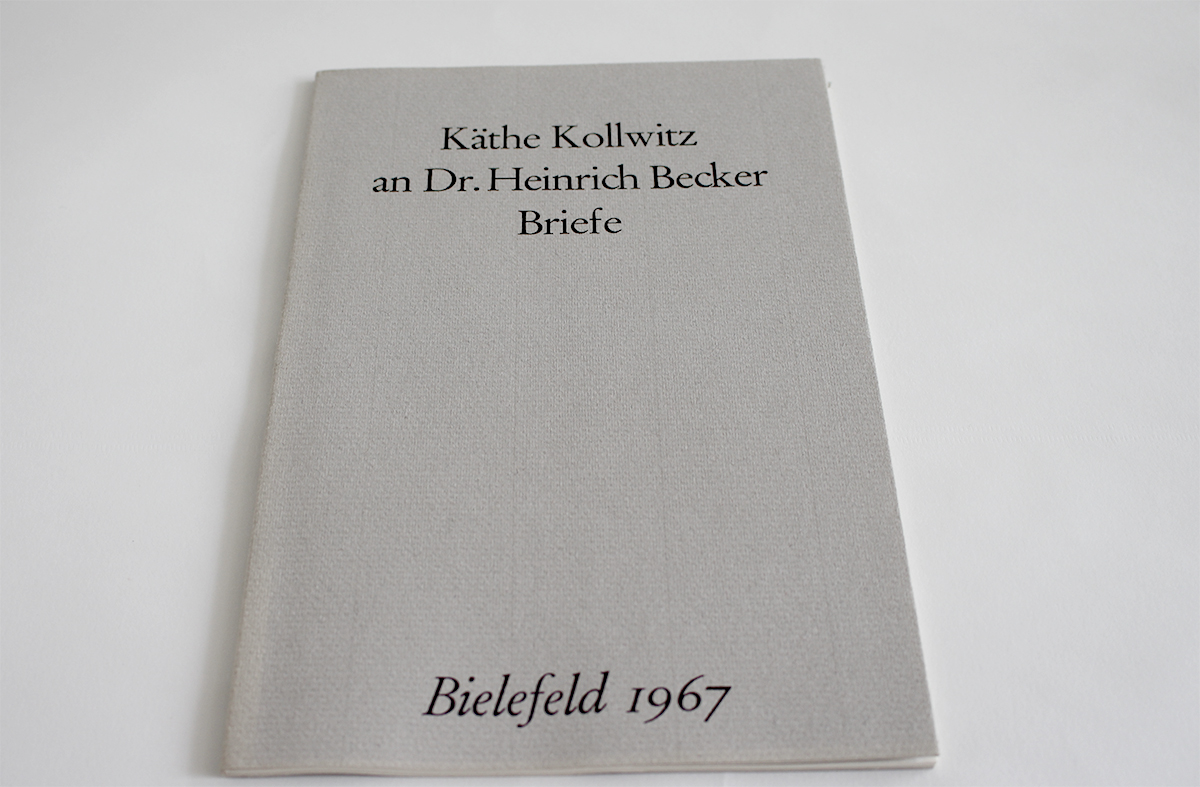

1967 veröffentlichte das Städtische Museum Bielefeld Teile des aufschlussreichen Briefwechsels der Künstlerin mit dem Kunsthistoriker in einem schmalen Büchlein.

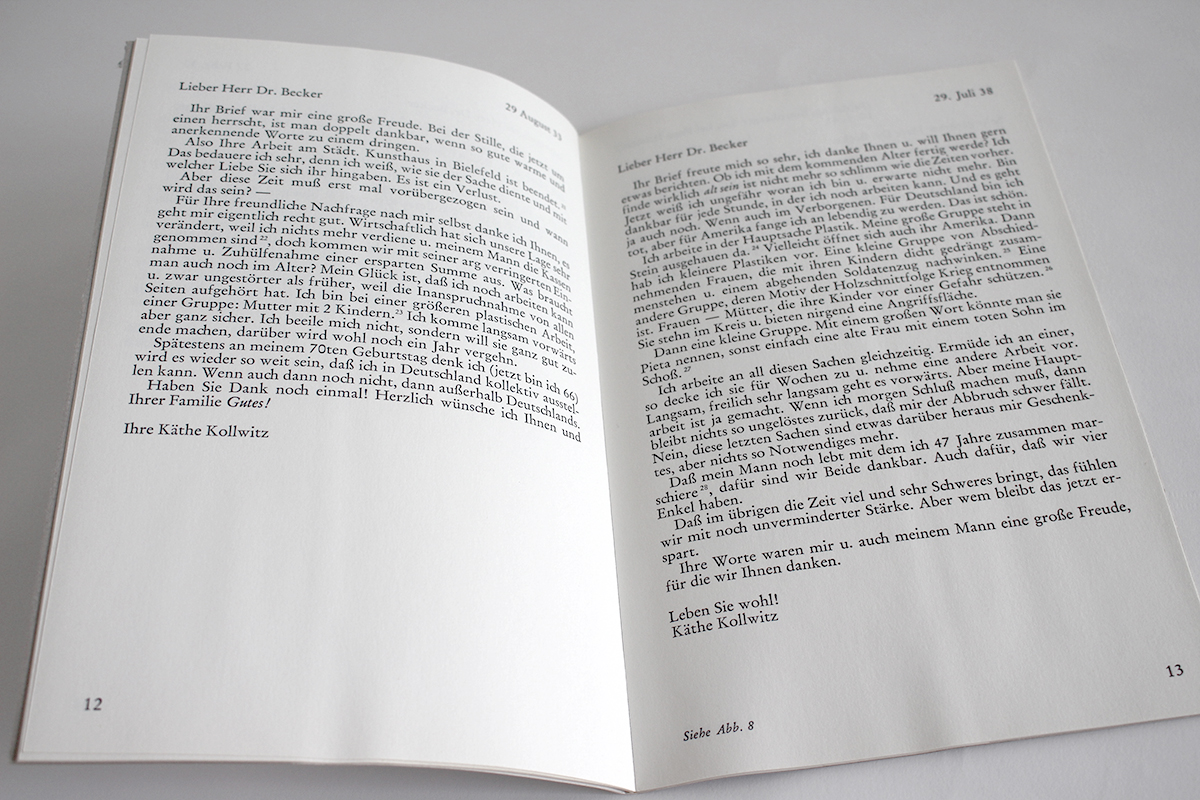

So heißt es beispielsweise in einem Brief vom 31. Januar 1933:

„Sehr geehrter Herr Dr. Becker

Für Ihren langen ausführlichen Brief danke ich Ihnen sehr. Es ist mir immer lieb meine Blätter bei Ihnen in Bielefeld zu wissen. Wollen Sie bitte Ihrer Frau einen herzlichen Gruß sagen für die Wärme, mit der sie mein Arbeiten auf sich wirken läßt….

Dann die beiden Arbeiten, nach denen Sie fragen: „einsamer Mann“ und „Mutter m. Säugling“

Sie haben Recht, daß der „einsame Mann“ Bruchstück ist. Von einem Stein, dessen andere Hälfte abgeschliffen ist. Es war der erste Versuch der Gestaltung der „Eltern“. Kriegszeit. Die Gestalt der Frau war mir nicht geglückt. Zwischen Frau u. Mann brannte ein kleiner Weihnachtsbaum. Ob die Steine zu den beiden jungen Müttern erhalten sind, kann ich Ihnen augenblicklich nicht sagen. Es geht mir nämlich mit diesen beiden Blättern so, daß es mir nicht ganz klar ist, ob sie nicht kitschig sind. Ich habe kein sicheres Gefühl ihnen gegenüber. Falls die Steine abgeschliffen sind, könnte ich von den wenigen Drucken, die existieren, auch keine mehr abgeben. Becke hat jedenfalls keine ….

Mit herzlichen Grüssen

Käthe Kollwitz“

Die erwähnte Arbeit „Einsamer Mann“ ist bis Ende Oktober in der aktuellen Intervention zu den verworfenen Fassungen des Kriegszyklus zu sehen. Welche Arbeit Käthe Kollwitz mit „Mutter mit Säugling“ meint, ist derzeit noch unklar.

Dr. Heinrich Becker, geboren 1881 in Braunschweig, gestorben 1972 in Bielefeld, hatte in Leipzig und Göttingen Sprachen, Literatur und Kunstgeschichte studiert. Er promovierte im Fach Französische Literatur und legte die Prüfung zum höheren Lehramt ab. 1908 trat er eine Stelle als Lehrer in Bielefeld an und unterrichte nebenbei Kunstgeschichte am Pädagogischen Seminar der Stadt. Becker war ab 1921 aktiv und engagiert am Aufbau einer Kunstsammlung für Bielefeld beteiligt und veranstaltete zahlreiche Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Mit der Gründung des Städtischen Kunsthauses 1927 übernahm Becker ehrenamtlich die Leitung und legte mit Ankäufen und Ausstellungen den Grundstein für die heutige Bedeutung der Kunsthalle Bielefeld. 1933 wurde Becker seines Amtes enthoben. Bis dahin hatte er drei Einzelausstellungen von Käthe Kollwitz präsentiert und weitere Werke von ihr in vier Themenausstellungen gezeigt.

Die von ihm aufgebaute Sammlung erlitt erhebliche Verluste durch die Aktion „Entartete Kunst“ 1937, allein sieben Arbeiten von Käthe Kollwitz aus dem Besitz des Kunsthauses wurden beschlagnahmt. Bereits Ende Mai 1945 wurde Heinrich Becker vom Bielefelder Bürgermeister gebeten, erneut die Leitung des Kunsthauses zu übernehmen, die er bis zum Jahr 1954 innehatte. Die Originale der Kollwitz-Briefe befinden sich nun dank der großzügigen Schenkung der Familie von Heinrich Becker im Käthe-Kollwitz-Museum Berlin.

Die Beschaffung weiterer Briefe der Künstlerin ist Teil der Sammlungspolitik des Kollwitz-Museums und wird kontinuierlich vorangetrieben.